地理

生态修复之十五种防沙治沙植物

无人区

东北衰落的原因

西北地区6大城市

甘肃省、宁夏2022年各区县GDP排行

灵武市2022年国民经济和社会发展统计公报

地图看中国十大平原:东北平原相当于 20 个北京

平原面积占比排名前六大的省级区域是哪些?其GDP水平怎么样

全国各省平原面积一览

区域经济发展不平衡问题及对策分析

把握现代化产业体系要素及特征

全国共有605所一本高校

喜马拉雅山的人造洞穴,是否是史前大洪水的证据

山海经中记载的昆仑虚指的并不是现在大家理解中的昆仑山脉

女娲是在哪儿造人补天的

黄河之水天上来?女娲补天,史前大洪水的真正秘密

生命起源

蒙古

2023各省GDP

经济发展的关键要素深入探究经济发展的核心要素

2023年国家物流枢纽建设名单公布

社会消费品零售总额排行

西部地区数字基建

2022年我国内地31省市GDP、人口数和面积总览

国家统计局数据发布日程

一二三四五线城市的人均GDP排行

2022年中国333座城市(含港澳台)GDP排名

2022全国县域200强

禹州

道法术器势

仓颉造字

天文星象历法

地球科学数据库

古文字

中华文明探源星象历法

广百宋斋乔晓阳

大禹在河南建都,为何却在甘肃积石山治水

南佐仰韶文化遗址的黄帝猜想

黄河 甘肃

黄委会 黄河历史

长江的前世今生

中国的12条母亲河,孕育了中华文明

大河孕育夏文明

中华民族文明溯源

全历史

人类历史

华夏

2023年全球各国人口最新排名

俄罗斯,明明3/4位于亚洲,为何却是一个“纯粹”的欧洲国家

长江流域地图

地址年代表

地球进入全新地质时代——人类世

显生宙参照表

世界人口2050

地图

地理书籍

货币与金融学

王人博:《1840年以来的中国》序言

世界近代史

明清错过资产阶级革命和工业革命

中美两国

天文气候带

热带无强国、发达国家都在温带中的地理问题

世界地理

北欧国家为什么都这么发达?他们凭什么富裕?

俄罗斯

青藏高原-地球第三极-中国从哪里来

东欧与西欧

德国史 哈布斯堡家族纵横欧洲645年之久,历任9大国家的君主

第一次世界大战

美国的前世今生

印度历史

伊朗高原

巴基斯坦的历史和现状

中南半岛七个国家

巴基斯坦有什么能力与印度对抗

巴基斯坦遍布山地,气候干旱,如何养活2.4亿人

2023年日本GDP总量被德国超越,从而跌出了世界前三的位置

世界经济大国

珠三角VS长三角

孟德斯鸠的地理环境决定论

孟德斯鸠的法与政体观

18世纪欧洲的启蒙运动具体体现

关于“文艺复兴”和“启蒙运动”

美国启蒙运动与美国革命(1764-1815)

5分钟看完美国史

中国没有经历过文艺复兴和启蒙运动

墨家非儒,中国历史上最早的启蒙运动

墨家为什么会消失在历史之中

墨家为何突然绝迹?差点让中国领先世界2000年

中国最强的10个都市圈

印度土地农业优势

印度国土的天花板:质量总体优秀,但也有5大硬伤

美元体系之外

隐秘的“金融战场”:除了SWIFT大招,欧美还要“废掉”俄庞大外储

美欧制裁俄罗斯,金融“核武器”:SWIFT到底是什么?

美国全球霸权背后的秘密武器:全球化与长臂管辖

布雷顿森林体系

美国滥施五大霸权危害世界

揭露美国五大霸权,认清真实嘴脸系列之四《蛊惑人心的文化霸权》

金庸武侠的五绝秩序

《权利斗争论》读书笔记

权利斗争

马基雅维利:政治的本质就是利益斗争,与道德毫无关系

《天道》

温铁军农业问题观点汇总

石油vs电力

世界一流电力企业评价与对标分析

普鲁士700年:欧洲近现代的地缘政治和领土之争

德意志为什么叫神圣罗马帝国

1848—1918:欧洲作为世界中心的地位从此一去不复返

影响欧洲历史进程的十大帝国

迈克尔·波特的“竞争三部曲”

春秋战国各阶段地图

春秋时期的贵族政治的历史变迁

王子朝奔楚之路新发现

春秋战国年表

苏锡常、杭绍甬、厦漳泉,三城市群人口、面积、GDP、热力图对比

江苏城市规模

江苏省“十三五”物流业发展规划

江苏省13市消费实力

万亿消费的城市

丝绸之路和大航海时代

开辟新航路并非因为奥斯曼阻断东西方贸易

世界强国

各省外贸依存度

粤港澳大湾区和长江三角洲城市群均衡发展研究

大湾区的发展上限为何不如长三角

当代历史

苏联的 1941 年的失败和 1991 年的解体

杰弗里·萨克斯:美国政治进入“勃列日涅夫时代”

勃列日涅夫时代

1980年预言苏联10年后灭亡的专家,09年又预言:美国在2025年崩溃

帝国衰败分4步,美国现在到哪一步了

通过西方三大宗教的历史渊源,读懂当今世界局势

世界各国粮食安全

一图看懂犹太教、基督教、伊斯兰教3者的联

夏商周春秋战国

三皇五帝时代

犹太财阀

揭秘共济会:世界上最神秘的兄弟会

元明

宋元明

历史年代表

上古历史朝代表

真武大帝

本文档使用 MrDoc 发布

-

+

首页

粤港澳大湾区和长江三角洲城市群均衡发展研究

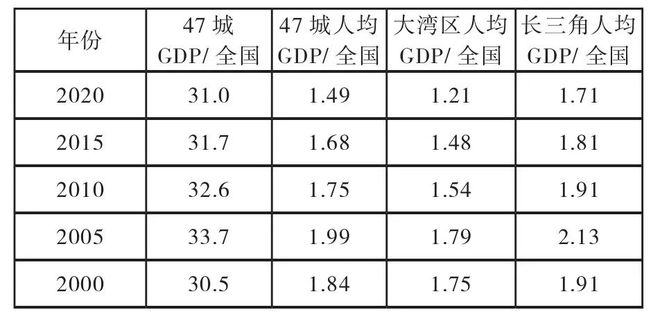

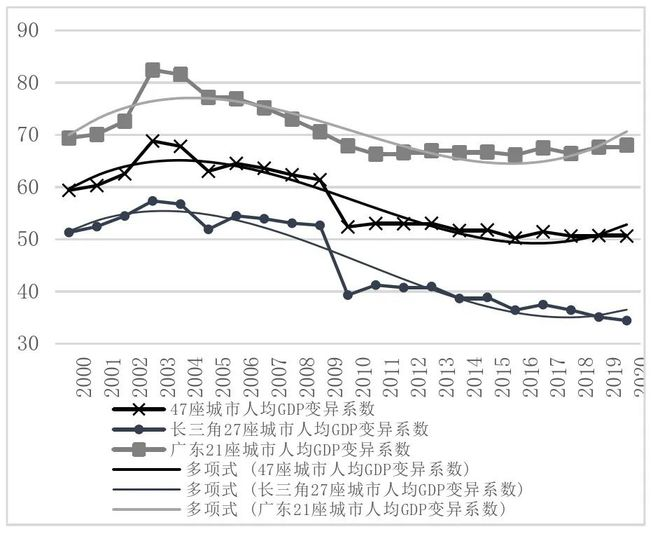

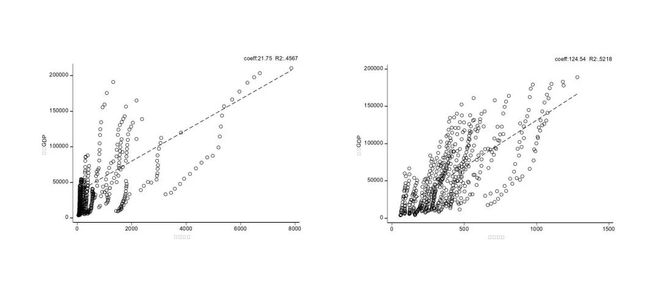

https://www.163.com/dy/article/IGFJFFOE0519D88G.html 适宜的城市规模结构导向与差异化的产业结构政策相对应,促进了空间均衡发展。城市群的发展增强了城市间的分工协作,缩小了经济发展差异。市场机制推动了核心大城市产业外溢扩散,加快了中小城市工业化进程。未来政府应当重视城市群规划引领、交通通讯基础设施建设和教育均衡化等政策措施。 本文作者系盘古智库学术委员、深圳市原副市长唐杰, 哈尔滨工业大学 (深圳)经济管理学院博士生戴欣、崔文岳、江涛 ,文章来源于《特区实践与理论》2023第4期。 本文大约6000字,读完约15分钟。 摘 要 近二十年来,粤港澳大湾区与长江三角洲两大城市群的空间差异从扩大转向收敛的进展明显。适宜的城市规模结构导向与差异化的产业结构政策相对应,促进了空间均衡发展。城市群的发展增强了城市间的分工协作,缩小了经济发展差异。市场机制推动了核心大城市产业外溢扩散,加快了中小城市工业化进程。未来政府应当重视城市群规划引领、交通通讯基础设施建设和教育均衡化等政策措施。 正 文 习近平总书记指出,我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调联动,形成疏密有致、分工协作、功能完善的发展格局。优化提升超大特大城市功能,合理降低开发强度和人口密度,增强全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能,率先形成以现代服务业为主体、先进制造业为支撑的产业结构;大力推动主要城市群的产业协调布局、产业分工协作,形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群。 作为重要的空间经济形态,城市群是我国参与国际竞争合作、推动未来经济发展的重要载体。以城市群为主体形态的城市化道路必将对未来中国经济社会发展产生深刻的影响。通过发挥城市间的比较优势,城市群形成整体集聚效应,并通过空间协同发展提高资源再配置效率。在这个过程中,核心大城市会吸引多样化产业的再聚集,同时传统产业也会退出,从而在空间上孵化出新兴工业化城市,并向高阶创新迈进。在有序分布的城市群中,劳动力等生产要素的配置效率更高,产业链配置更合理,中间产品更加丰富。城市群范围内,不同层级的城市之间形成了横纵网络化的产业集群分工。城市群内部的分工水平提高,增强了城市群内部的共享、匹配和学习效应,有利于实现产业从低阶向高阶的扩散,并形成传统核心区域与边缘区域一体化的发展格局。因此,客观分析城市群发展的历程,对进一步理解以城市群为主体,推进城市均衡发展具有重要的理论与现实意义。 一、粤港澳大湾区城市群与长三角城市群发展历程特征 大湾区城市群(以下简称大湾区)和长三角城市群(以下简称长三角)是我国经济科技重心与人口跨省区迁徙的集中地。如表1所示,两大城市群2020年的经济总量占全国经济总量的31%,47座城市1人均GDP是全国平均水平的约1.5倍,与全国人均水平差距先扩大而后缩小。2020年两大城市群的人口总量为2.9亿,比2000年净增8100多万,占全国人口的比例上升了四个百分点,相当于全国同期人口净增量的56.5%。两大城市群的城镇化人口超过了2亿,二十年翻了一番,城市化率约75%,提高了20个百分点,大致相当于发达国家水平。  表1 两大城市群经济总量与人均GDP与全国比较(单位:百分比) 核心城市在城市群发展中发挥了重要作用。如表2所示,两大城市群的核心城市定义为:长三角中的核心城市如上海、苏州、杭州、合肥四座城市,加上大湾区的核心城市如广州、深圳、佛山、东莞四座城市。两大城市群的八座核心城市的常住城镇人口按照第七次全国人口普查的常住人口计算,过去二十年合计净增加了5000余万人,而两大城市群全部城市的净增人口为8159万人,核心八座城市占比高达63.7%。更值得注意的是,深圳人口增长最多,二十年增长超过了1000万人口,其次是广州、上海。由此可见,核心城市中超大城市的人口聚集趋势最为明显。 两大城市群经济总量、发展水平和城市化率的差距有所扩大。2020年长三角经济总量已是大湾区的约一倍,人均GDP从1.1倍上升为1.4倍。长三角26市的城市化率大致均衡,大湾区21市间则存在着较大差异。其中,珠三角9市的城镇化率超过了85%,其余12市的城镇化率,2000年比全国平均水平高五个百分点,2010年持平,2020年低了四个百分点。 过去二十年两大城市群都经过了钟形曲线的拐点。钟形曲线是空间发展差异从扩大转向收敛过程的形象化描述,以城市群发展的实际数据模拟钟形曲线变化轨迹可以更直观看到空间差异。本文经过测算发现,人均GDP的变异系数3可以很好地拟合城市群的空间均衡的动态变化。文中分别计算了2000-2020年长三角26座城市和大湾区21座城市各年份的人均GDP的平均值与标准差,得到基期的变异系数(相对标准差),在此基础上可将47座城市21年的面板数据转换为可比较的时间序列。图1是依据两大城市群人均GDP变异系数拟合的钟形曲线,大湾区城市间人均GDP的离散系数相对于长三角在持续上升,也就是说,长三角内部空间均衡程度更高。与之相关的问题是,长三角内部空间差异缩小更快,拉开与大湾区人均GDP的差距。进一步,长三角内部差异缩小得更快应该与合理的城市规模结构、产业结构和人力资本积累有关。我国空间发展存在着差异扩大的到缩小的顶部拐点,城市群是实现空间差异收敛的重要载体。  表2 2000-2020年常住人口增加超过400万的城市(单位:万人)  图1 两大城市群空间差异变化钟形曲线拟合结果 二、两大城市群中城市多样与城市分工特征 过去二十年,两大城市群和我国整体空间结构中的趋同现象,应当是一个在更大尺度空间上实现人口与产业更高效率再配置的结果。以下从集聚、梯次产业扩散过程以及人力资本提升两个角度,讨论城市群发展对空间公平与效率的影响。 城市群合理高效的分工体系体现在核心大城市产业多样化与周边中小城市专业化的工业化同时发生。采用区位熵的计算方式计算每个城市具有比较优势的产业,在区位熵可加性基础上,对47座城市2005-2019年九个产业部门的区位熵求和,定义为城市多样化指数,作为城市比较优势产业构成的多样化水平的代理变量4。2005-2019年主要城市的产业区位熵和多样化指数的变化展现出核心城市与非核心城市间存在着显著的功能差别。上海、广州和深圳与南京和杭州作为核心城市,优势产业多样化指数明显高于其他城市。上海作为全国最重要经济中心城市,多样化指数又明显高于其他核心城市。其中以数字经济(信息传输、计算机和软件服务业)加科学研究产业区位熵的合计值作为创新产业聚集的代理变量,几座核心城市分别为:上海4.2,南京5.1,杭州3.7,广州3.8,深圳3.4。苏州、无锡、常州、珠海、佛山、东莞的平均值为1.4,其余城市的均值为0.9,可以很清楚看到核心城市以数字经济为代表的产业集聚水平明显高于非核心城市。 现代服务业是核心城市的主体功能,创新引领的功能在不断强化。两大城市群中的沪穗宁杭的制造业区位熵均已下降为小于1,因经济规模远大于周边中小城市,依然保持着制造业大市的地位,而苏锡常莞佛得益于核心城市的产业扩散,制造业区位熵上升为显著的比较优势产业。核心城市显示出从以制造为主向创新引领的功能转换过程。2000年以来,核心城市的工业占比持续下降,第三产业占比上升,数字化创新产业占比上升,可见核心大城市产业多样化与周边中小城市专业化的工业化同时发生,市场机制推动了核心大城市产业外溢扩散,加快了中小城市工业化进程。 长三角人均GDP增长较快与工业在不同规模的城市间扩散有密切关系。过去二十年,上海的工业增加值占长三角工业增加值的比重下降了近一半;南京等江苏九座城市占比上升了约九个百分点;安徽八座城市上升了五个百分点。相比之下,大湾区城市群的工业增加值仍过度集中在广佛深莞四座城市,其中深圳占比从五分之一上升到约四分之一。这表明,城市群有利于发挥制造业产业链条长的特点,实现从中间产品到最终产品跨空间分布,为更加广泛的城市分工提供强有力的空间基础。从企业微观行为看,制造业分领域、分层级向外扩散,决定于企业对良好空间区位的再选择,这显然对周边城市的基础设施提出了较高要求。合理的城市结构相当于为产业空间转移搭建了便利的阶梯,以新的产业聚集构成了城市化的新阶段。而大湾区的21座城市中,核心城市多样化不足,中小城市专业化不够,城市间人均GDP差距缩小程度显著低于长三角。 以上分析表明,高端工业制造和高端服务业等多样化发展,推动了核心城市的创新产业集聚,构成了核心城市新的增长源泉。高密度的创新活动与核心城市高成本相向而行,核心城市创新聚集会加大产业扩散的推动力。在创新密度、要素成本、城市产业关联等因素的共同作用下,城市间会出现服从城市大中小规模结构与创新密度梯度分布,形成新的分工格局。如图2所示,长三角城市间人口密度排列有序,中心城市更加集中于创新功能,非中心城市更多地承担着工业化制造的功能,展示了城市规模结构中良好梯次分层的特点。相比之下,大湾区城市间的人口密度排列,则处于或是过疏或是过密无序状态,大中小的城市规模结构还很不合理,产业衔接与协同发展之间还存在较大的差异。 教育与人力资本是空间均衡的重要条件。相对落后的城市要实现较快增长,可凭借良好城市体系承接核心城市的产业扩散,也需要有良好的人力资本积累。拥有大量高技能劳动力是后起城市加快工业化关键,接受系统化科学教育的劳动力是核心城市实现创新聚集的基础。2000年以来,两大城市群在校大学生总量从125万人上升到670万人。其中,长三角从93万上升到434万,大湾区从26万人上升到236万人。2000年长三角常住人口百人在校大学生为0.75人,沪宁杭肥四市为1.84人。同期大湾区平均为0.3人,穗深珠佛莞0.5人。2020年长三角26市上升为2.63人,沪宁杭肥四市为4.4人。大湾区上升到1.9人,穗深珠佛莞为2.9人。二者在校大学生的差距缩小到了20%,在高等教育空间均衡的差异仍然明显。2020年,沪宁杭肥四市占26座城市在校大学生比例为56%,比2000年下降了10.6个百分点;江苏八市在校大学生占比稳定在43%;浙江八市占比从19%上升为23%;安徽八市进步最大,在校大学生从12万上升到94万,占比从13%上升为22%。同期,穗深珠佛莞五市占广东21市在校大学生的比重超过70%,相对2000年提高了十个百分点。从一定意义上说,教育不均衡是空间差异大的表现,也是实现空间差异收敛的重要制约因素。  图2 2000-2020年大湾区(左)与长三角(右)城市人均GDP与人口密度 由此看来,政府富有远见和卓有成效的城市群规划,既有效地推动了城市群内城市间交通等基础设施建设,更有利于消除各种行政壁垒,推动统一市场建设的改革,是周边城市和后开发地区实现经济转型和起飞,追赶成长为新兴工业化城市的重要因素。同时,持续推动基础教育建设,关注大中小城市的教育差距并嵌入教育体系的层次化,也是城市群创新发展的重要因素。 三、核心城市多样化与产业空心化的讨论 在科技革命引领下的产业创新表现为高速迭代、持续突破。高迭代型与跨领域的创新技术整合过程会更多地向大城市集中。中小型城市既因此而强化了吸引产业扩散的优势,也获得了知识外溢的创新便利。但由此引起广泛关注的是,这种去工业化的中心城市功能转换会引发产业空心化吗?统计结论应当是否定的。2000年两大城市群每十万人拥有专利数量低于4件,2017年已经上升至222件。其中,长三角和大湾区分别由5件和2件,上升为258件和171件;沪苏杭宁每十万人拥有专利数量由14件上升为285件,深穗佛莞由4件上升为328件。高度复杂的创新活动和高素质劳动力向少数核心特大城市聚集的趋势已经不可阻挡。 按照这一趋势,城市群内核心城市的创新产出质量将显著高于其他城市。创新质量的差异,创新要素的聚集与空间差异收敛同时发生,核心大城市从工业集聚转身创新集聚,并非是传统意义的产业空心化过程。数字经济崛起已经改变了传统第三产业生产和生活服务的性质,数字经济占比的提高强化了中心城市的创新功能和更广泛的空间生产组织功能和创新带动能力。以核心城市为中心的跨城市空间的产业群集聚会更加强大,制造业聚集范围持续扩大成为绵延几百公里的产业带。创新引领驱动产业的空间再配置,动态流动着的产业在选择不流动的城市时,城市原有优势与新发展机会相结合,将形成多样化技术空间选择。中小城市不再仅仅具有低成本优势,而是创造产业创新活动重新组合的重要载体。中小城市受益于大都市群多样化产业,多产业交融增长,就会获得大都市群的协同增长效应。 四、总结 2000年以来,我国粤港澳大湾区与长江三角洲两大城市群在空间均衡发展方面取得了明显进步。两大城市群的实践表明了我国城市群的蓬勃发展正在抛弃传统的以单一城市论英雄的观念,关注城市群长期整体的协调发展成为重点。深化城市群发展的理论与实践的研究,对于推进我国以城市群为核心的区域协调一体化具有重要意义。 本文对两大城市群的发展研究得出以下结论。首先,城市不是孤立存在,城市间基于差异化分工塑造出异质的产业结构构成产业内与产业间贸易,在空间上共生成为城市群。其次,城市群内城市的规模结构是空间产业扩散中的基础性条件。同一时期的同一城市群内,各个城市可能处在不同的发展阶段。核心大城市进入了复杂多样化驱动的高迭代创新时期,中小城市可能处在规模化生产阶段,或是开始进入工业化聚集阶段。规模不同与发展水平各异的城市会按照技术复杂性和空间集聚性形成差异化分工,形成优势各异的产业结构。再次,核心大城市从虹吸效应转向扩散效应,是打破传统核心与边缘结构的关键。产业空间聚集创造了收益递增,也带来了聚集成本。客观存在着的聚集成本收益差异,使得不同的产业或是同一产业生命周期的不同阶段,会依照市场原则选择空间集聚或是空间扩散。随着经济发展水平提高,低聚集收益产业向中小城市迁移,中小城市就会出现缩小经济发展差距的赶超效应,走向城市群一体发展。城市群内部差异缩小表现为,核心大城市与中小城市间通过资源再配置,形成新的分工体系,提高空间集聚效率。最后,城市是互不统属的行政主体,不断弱化局部利益最大化的行政壁垒和地方保护是资源再配置的起点。这既是市场机制作用的起点,也是政府发挥统筹作用的着力点。 进入创新发展的时代,我国核心大城市创新引领的功能不断强化。我国优秀大学、优秀企业、大科学装置及重点试验室与工程中心集中于少数核心大城市,使之成为我国前沿基础科学研究、重大产业创新与高竞争力产业集群的聚集地。核心大城市进入国际创新中心前沿,研究开发能力与水平显著提升,科学发现水平与高水平发明专利领先,具备了自上而下和自下而上地承担重大科学技术和重大项目创新组织者的能力,是贯穿性自立自强战略实施的重要载体。核心大城市科学基础研究与产业多样化,形成了强大的知识创造能力,也形成强有力的技术产业化的能力。与周边城市形成了创新引领与规模化制造的分工关系,对城市群发展具有显著的辐射带动作用。展望未来,两大城市群已经出现的空间趋同过程能否持续推进将取决于,两大城市群内的城市之间在科学引领与产业创新方面交叉融合的程度,以及在更大尺度空间上构建新的产业集群的能力。■

智能制造CEO

2024年5月28日 22:11

分享文档

收藏文档

上一篇

下一篇

微信扫一扫

复制链接

手机扫一扫进行分享

复制链接

关于 MrDoc

觅思文档MrDoc

是

州的先生

开发并开源的在线文档系统,其适合作为个人和小型团队的云笔记、文档和知识库管理工具。

如果觅思文档给你或你的团队带来了帮助,欢迎对作者进行一些打赏捐助,这将有力支持作者持续投入精力更新和维护觅思文档,感谢你的捐助!

>>>捐助鸣谢列表

微信

支付宝

QQ

PayPal

Markdown文件

分享

链接

类型

密码

更新密码